Киотский протокол – афера рубежа тысячелетий? (Часть 3)

Великая Эпоха

Управление климатом, его прошлое и будущее

Изучение солнечной активности, климата и тектонической активности Земли показало, что эти процессы изменяются синхронно (одновременно), как будто ими управляют из одного центра. В упомянутой ситуации у исследователей возникает естественный соблазн приписать дирижёрские функции собственной отрасли знаний: солнечным, атмосферным, тектоническим процессам или воздействиям электромагнитных, магнитных и гравитационных полей. Но в конкурсе за место дирижёра выигрывает Солнечная система в целом. В этой проблеме, как выяснилось, неплохо разбирался Козьма Прутков.

Колебания солнечной активности, циклы Вольфа и Хейла

Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём пятна.

Козьма Прутков.

При движении планет вокруг Солнца и взаимодействии их гравитационных полей возникaют синхронные колебания солнечных и планетарных процессов. Периоды колебаний зависят от времён обращения планет и Солнца вокруг центра тяжести Солнечной системы (барицента), а их амплитуды (размах колебаний) зависят от масс планет и их расстояний до Солнца. Внутренние процессы небесных тел также изменяют размах колебаний (Берри, 2006 а, Berry, 2006).

Колебания солнечной активности вызывают, во-первых, тяжелые планеты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). При движении по орбитам они перемещают барицентр относительно центра тяжести Солнца (Хлыстов и др., 1992; Freeman, Hasling, 2004). Это перемещение изменяет скорости орбитальных движений Солнца и планет и воздействует на их внутренние процессы. Во-вторых, на Солнце значительно влияют приливные силы Юпитера, Венеры, Меркурия и Земли. Эти силы растягивают Солнце и уменьшают скорость его вращения вокруг оси. Подобным образом фигурист уменьшает скорость своего вращения, расставляя руки в стороны. Периодические изменения формы и скорости движения Солнца приводят к колебаниям солнечной активности (Берри, 2006 а, Berry, 2006).

Наибольшие перемещения барицентра и приливные силы возникают тогда, когда планеты выстраиваются в линию по одну сторону от Солнца. Например, Юпитер, Сатурн, Нептун и Меркурий оказываются на одной линии каждые 178,7 года. Это один из главных циклов Солнечной системы. Имеются и другие более короткие и более длинные циклы (Берри, 1991, 1993), о которых будет сказано ниже.

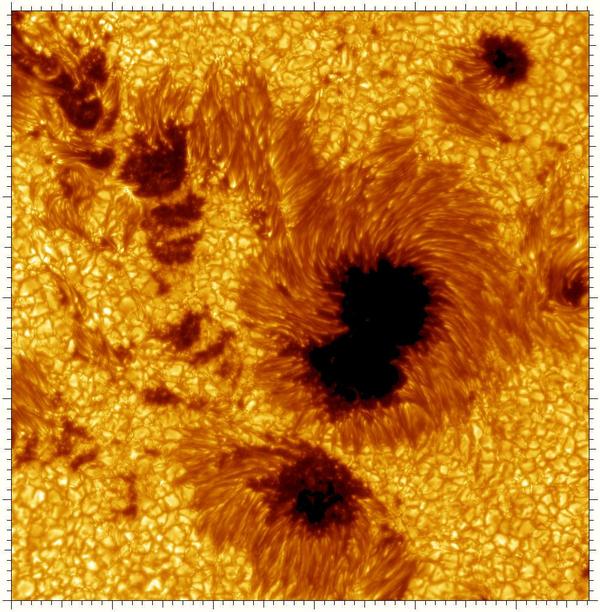

За повышениями и понижениями солнечной активности (СА) наблюдают с 1700 г. Aктивныe области - это участки более глубокого и более холодного слоя Солнца. Они видны благодаря сильным магнитным полям, внутрь которых не могут проникнуть более горячие и яркие слои солнечной поверхности. На ярком фоне поверхности они выглядят, как тёмные пятна (Рис. 1). Активные области формируют потоки намагниченной плазмы и элементарных частиц, а также ультрафиолетовое излучение, которые воздействуют на магнитное поле Земли, её атмосферу и поверхность.

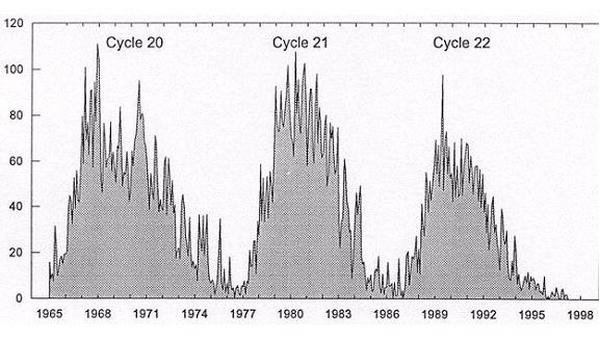

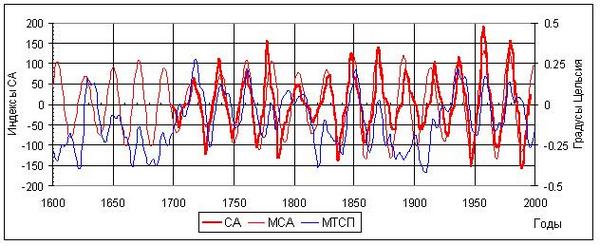

СА характеризуется индексами, при вычислении которых учитывают количество и размеры площадей тёмных пятен. Используют разные индексы СА. Наиболее известными являются числа Вольфа и их 11-летние циклы (Рис. 2). Эти индексы не учитывают направления магнитных полей. В 20-м (чётном) солнечном цикле Вольфа, который начался в октябре 1964 г, как и в других чётных циклах Вольфа, пятна в северном полушарии Солнца имеют отрицательную южную полярность магнитных полей. По этой причине на графике рис. 3 чётные циклы Вольфа имеют отрицательные значения индексов и являются отрицательными полупериодами 22-летних циклов Хейла.

Следующий цикл Вольфа №21 (нечётный) характеризуется, как и все нечётные циклы Вольфа, положительными магнитными полями и положительными индексами Хейла. Учет направлений магнитных полей солнечных пятен преобразует 11-летние циклы Вольфа (рис. 2) в 22-летние циклы Хейла (рис. 3).

Солнечное (внешнее) управление климатом Земли

Солнце лучше тем, что светит и греет; а месяц только светит, и то лишь в лунную ночь!

Козьма Прутков.

Модель солнечной активности (МСА) циклов Хейла, включающая в себя колебания с периодами в 22 и 17,9 года, была выделена из ряда наблюдений (рис. 3) за солнечной активностью (СА) в 1700-2000 гг. (Берри, 2006 а).

Климатическая модель (рис. 3) температур северного полушария (МТСП), полученная из 300-летнего ряда прироста древесных колец, состоит из 12 колебаний с периодами от 7 до 230 лет, включая солнечные периоды в 22 года и 18 лет (Берри, 2006 а, 2007 б).

Самое удивительное то, что почти все мaксимумы циклов Хейла совпадают с потеплениями, а минимумы - с похолоданиями. Фазы колебания этих процессов хорошо синхронизированы, хотя их амплитуды сильно отличаются (рис. 3). Эта картина резко противоречит теории климатологов. Они отрицают роль Солнца в формировании климатических изменений и существование стабильных колебаний климата. Тем не менее, раскалённая плазма солнечного ветра, магнитная полярность которой изменяется каждые 11 лет, обтекает Землю и взаимодействует с земной магнитосферой. Поверхность Земли и воздух нагреваются то сильнее, то слабее в зависимости от знака магнитной полярности активных областей Солнца (Берри, 1993).

Внутренние процессы Земли, управляющие климатом

Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? – ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днём, когда и без того светло; а месяц – ночью.

Козьма Прутков.

Лунно-солнечные приливные силы растягивают земной шар (атмосферу, гидросферу и литосферу). Эти силы являются одной из основных причин синхронных колебаний климата, активности землетрясений и вулканов (http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/). При расположении Луны на линии Солнце – Земля их приливные силы в центре Земли не равны нулю. Поэтому происходит перемещение твёрдого ядра Земли внутри его жидкой оболочки. Эти смещения внутреннего ядра относительно геометрического центра жидкого ядра и растяжение Земли по линии Солнце-Луна перемещают ось вращения Земли, увеличивают момент её инерции и уменьшают скорость её вращения (Авсюк, 1996).

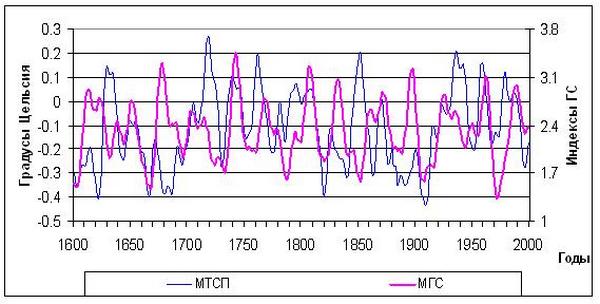

Уменьшение скоростей и направлений вращения Земли (земная ось движется подобно оси детского волчка) приводит к синхронным изменениям течений океанов, жидких внутренних слоёв Земли и циркуляций атмосферы. В твёрдых породах земной коры при этом изменяются напряжения и деформации, активизируются землетрясения и вулканы (Берри, 1991, 1993, 2006 в), а в атмосфере наблюдается увеличение перемещений воздуха вдоль меридианов, что приводит к понижению температур (Сидоренков, 2002). Таково происхождение одновременных похолоданий и повышений тектонической активности (Рис. 4).

Увеличение скоростей вращения при сближении центров твёрдого и жидкого ядер Земли, соответственно, уменьшает сейсмическую активность, меридиональную циркуляцию атмосферы и увеличивает температуры воздуха (Рис. 4).

Борис Берри. Специально для Великой Эпохи